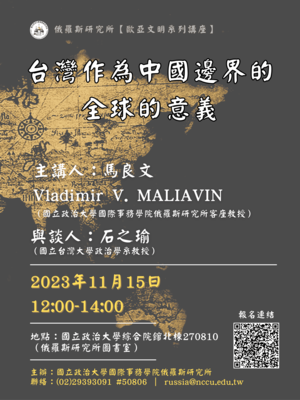

俄研所歐亞文明講座 臺灣作為中國邊界的全球意義

日期 :

2023-11-20

單位 :

俄研所

【俄羅斯研究所訊】

俄羅斯研究所於11月15日邀請本所客座教授馬良文(Vladimir V. Maliavin),以「臺灣作為中國邊界的全球的意義」為題進行專題演講;同時邀請臺灣大學政治系教授石之瑜擔任與談人,希望透過本次歐亞文明講座,促進臺俄學術交流。

馬良文首先闡述「邊疆」的文化意義,此邊疆非地理上的邊界,也非主權國家概念下的國與國的國界,而是文化世界中的中心與邊疆。他在解釋文化中心與邊疆兩者之間的差異後,則以中華文化為例,表示以中國為中心的中華文化向東亞地區發展,並在周邊地區產生了邊界。臺灣身為東亞地區的一部分,在文化上亦受到中華文化的影響。此外他的研究發現,臺灣自從解嚴後,陸續出現許多劇團表演活動,例如雲門舞集、優人神鼓等各種不同表演形式的藝術團體。這些劇團的發展,融合西方的劇場理論以及東方的文化內涵,在其表演內容中,展現出中華文化的精神。從他的觀點來看,認為這些劇團的表演,融入中華文化修身養性的傳統,並藉由表演的當下,帶來精神上的解放,這樣的劇場發展,在中國或是其他中華文化圈,是難以發現的。

石之瑜在馬良文演講後,以中華文化的觀點,說明當前中國大陸政治圈所產生的一系列矛盾現象,並以中國大陸疫情封控期間,大學生的集體「爬行運動」,呼應了馬良文在演講所提到的矛盾與衝突,而這種現象是一種對現況不滿,所衍生的無力抗議,更是一種身體解放的過程,而最終也導致了在中國大陸各地區的「白紙運動」。石之瑜也透過分享日本批判佛學宗派的修行模式,說明該學派希望透過對抗及掙扎,了解這世界中「空」的概念,同時他透過相關的概念,解釋了日本在上世紀初期,在既不屬於西方世界,亦不屬於東方世界的認同下,以「東亞共榮圈」的世界觀,擺脫自我束縛,並成為二戰期間日本軍方意識形態中的認知基礎。再者,他提及中國儒家文化「邦無道則隱」的概念,更進一步闡釋,透過自我生活方式的改變,同時也帶動周邊文化的改變,進而促使社會更加進步。

本次講座活動,吸引多位對該議題有興趣的學者與同學與會,透過提問和討論,各方的意見進行交流,多位師長分享的觀點,深具啟發。讓與會者有所收穫。俄羅斯研究所日後將繼續舉辦一系列的歐亞文明講座,擴大師生對歐亞文明相關議題的認識與瞭解。

俄羅斯研究所於11月15日邀請本所客座教授馬良文(Vladimir V. Maliavin),以「臺灣作為中國邊界的全球的意義」為題進行專題演講;同時邀請臺灣大學政治系教授石之瑜擔任與談人,希望透過本次歐亞文明講座,促進臺俄學術交流。

馬良文首先闡述「邊疆」的文化意義,此邊疆非地理上的邊界,也非主權國家概念下的國與國的國界,而是文化世界中的中心與邊疆。他在解釋文化中心與邊疆兩者之間的差異後,則以中華文化為例,表示以中國為中心的中華文化向東亞地區發展,並在周邊地區產生了邊界。臺灣身為東亞地區的一部分,在文化上亦受到中華文化的影響。此外他的研究發現,臺灣自從解嚴後,陸續出現許多劇團表演活動,例如雲門舞集、優人神鼓等各種不同表演形式的藝術團體。這些劇團的發展,融合西方的劇場理論以及東方的文化內涵,在其表演內容中,展現出中華文化的精神。從他的觀點來看,認為這些劇團的表演,融入中華文化修身養性的傳統,並藉由表演的當下,帶來精神上的解放,這樣的劇場發展,在中國或是其他中華文化圈,是難以發現的。

石之瑜在馬良文演講後,以中華文化的觀點,說明當前中國大陸政治圈所產生的一系列矛盾現象,並以中國大陸疫情封控期間,大學生的集體「爬行運動」,呼應了馬良文在演講所提到的矛盾與衝突,而這種現象是一種對現況不滿,所衍生的無力抗議,更是一種身體解放的過程,而最終也導致了在中國大陸各地區的「白紙運動」。石之瑜也透過分享日本批判佛學宗派的修行模式,說明該學派希望透過對抗及掙扎,了解這世界中「空」的概念,同時他透過相關的概念,解釋了日本在上世紀初期,在既不屬於西方世界,亦不屬於東方世界的認同下,以「東亞共榮圈」的世界觀,擺脫自我束縛,並成為二戰期間日本軍方意識形態中的認知基礎。再者,他提及中國儒家文化「邦無道則隱」的概念,更進一步闡釋,透過自我生活方式的改變,同時也帶動周邊文化的改變,進而促使社會更加進步。

本次講座活動,吸引多位對該議題有興趣的學者與同學與會,透過提問和討論,各方的意見進行交流,多位師長分享的觀點,深具啟發。讓與會者有所收穫。俄羅斯研究所日後將繼續舉辦一系列的歐亞文明講座,擴大師生對歐亞文明相關議題的認識與瞭解。