俄羅斯研所2025年國際研討會圓滿落幕 聚焦俄烏戰爭與歐亞地緣戰略

【俄羅斯研究所訊】

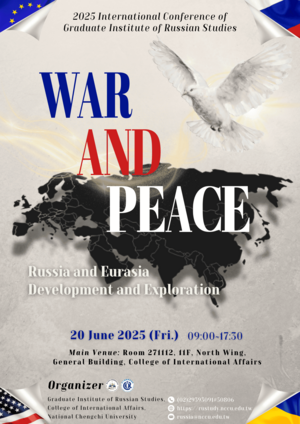

國立政治大學俄羅斯研究所於2025年6月20日舉辦國際研討會「戰爭與和平:俄羅斯與歐亞現勢與探索」,邀請多國學者與青年研究者齊聚一堂,深入探討地緣戰略、經濟轉型與社會發展等核心議題。會議主題涵蓋戰略佈局、思想史、制度變遷與移民現象,展現多元學術視角與政策洞察力。

本次研討會由本校俄羅斯研究所所長許菁芸副教授籌劃,開幕致詞由國際事務學院院長連弘宜主持。院長連弘宜認為當前全球局勢持續劇變,深入探討俄羅斯與歐亞研究,有助臺灣掌握國際戰略格局,並前瞻未來發展。隨後,中央研究院院士吳玉山發表開幕演講〈Donetsk and the Protracted War in Ukraine〉,剖析頓巴斯地區的戰略關鍵。他認為俄羅斯出兵主因在於「安全困境」,當前戰略已轉為控制頓涅茨克等階段性成果;烏克蘭依地形優勢利於設防,使戰事陷入膠著,最終可能演變為「凍結衝突」的低強度長期消耗戰。最後,吳院士引用托爾斯泰名著:《戰爭與和平》,引導與會者理性反思「戰與和」的深層意涵。

第1之1場專題研討「俄羅斯地緣戰略新局」

本場由吳玉山院士主持,探討俄羅斯於當前國際局勢中的地緣戰略調整。首先,印度NatStrat研究中心資深研究員 Raj Kumar Sharma擔任報告人,剖析印、俄、中三邊關係演變,報告指出中俄雖非正式同盟,卻高度對齊,凸顯印度在大國博弈中的戰略調適。國防安全研究院國家安全研究所副研究員劉蕭翔作為評論人,建議納入「三角理論」將有助釐清美國在此結構中的影響力。隨後,銘傳大學國際學院助理教授張婷婷發表1996至2022年間俄羅斯與烏克蘭、白俄羅斯及波羅的海國家的貿易資料,實證檢驗「貿易促進和平」假說,研究顯示該區域貿易依賴關係,受制於既有制度與歷史遺緒。評論人淡江大學外交與國際關係學系副教授鄭欽模建議明確說明研究框架,並將能源依賴與北約擴張納入分析。

最後,本校亞太博士學程學生Rohit Jawahar則以「俄軍電子戰」為題發表報告,分析俄軍在烏克蘭戰場中由支援型轉為主導型的電子戰部署,強調現代戰爭中的戰略意涵。Raj Kumar Sharma就評論立場肯定其研究,並認為此研究成果對臺灣因應臺海安全具有實質意義。問答環節中,國策研究院文教基金會客座研究員 Dmytro Burtsev(狄馬)建議將電子戰研究延伸至蘇聯時期,並提出俄烏貿易逆差可能成為衝突決策的重要變項。

第1之2場專題研討「新冷戰時代的地緣政治與社會挑戰」

本場由淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授戴萬欽主持,匯集三位國外青年研究者面對新冷戰格局所帶來的地緣政治與社會結構轉型展開發表與討論。首先,本校亞太博士學程學生Alyssa Marie Fernandez Dispo以報告人發表,從全球海底電纜競逐為切入點,強調數位基礎建設已成為美、中、俄三強爭奪地緣影響力的重要戰場,並提及現行安全體系在網絡戰爭與基礎設施防護機制仍顯薄弱。臺灣歐盟中心執行長鄭家慶作為評論人,肯定其理論創新與實證深度,建議細化動態網絡理論,並加強案例比較與政策建議的可行性。接續由清華大學臺灣政經學院碩士畢業生Samal Kanayeva專題發表,聚焦天然資源對該國政治經濟的影響,深入探討石油資源帶來的「資源詛咒」現象及制度改革所遭遇的困難,並強調推動經濟多元化與政策調整,以突破發展瓶頸。評論由國立莫斯科大學國際關係政治學博士呂柏霖擔綱,肯定本研究之時代意義與戰略價值,建議加附理論運用並提出具體政策建議。接續由本校外文中心學生Ivan Suskin發表,探討俄中雙邊關係的演變,特別聚焦上海合作組織與金磚國家在抗衡西方制裁中的角色,並剖析俄羅斯對中國依賴可能衍生的結構性風險。來自莫斯科國立國際關係學院準博士王家豪提出評論,認為可強化理論架構與合作層級的分析,並納入案例說明,以豐富對當代俄中關係的理解。

第2場專題研討「俄烏變局:民族認同、帝國遺緒與當代挑戰」

本場次由許菁芸所長主持,從思想、經濟與國際關係等多角度,檢視俄烏戰爭對區域秩序重組及兩國社會與政經發展。外貿協會歐洲組研究員徐裕軒擔任本場首位報告人,探討烏克蘭經濟向軍事驅動型轉型的動態興起,貿易結構與重建政策均反映此策略調整。評論人狄馬肯定其對烏克蘭局勢的掌握,並提醒該國仍面臨戰事未歇、人口外移與勞動力流失等重大挑戰。緊接著王家豪發表報告,聚焦俄國學界對中俄關係戰時論述的研究。他認為俄羅斯官方立場未出現根本性轉向,但學界對中國角色的戰略懷疑日益增強,反映出俄國內部對外交路線的重新評估。許所長評述道,該研究的觀察面切中關鍵,具實證潛力,她補充西方學界普遍對中俄關係持負面觀點,認為雙邊合作受限於權力結構的失衡。

隨後,本校政治系博士林育民發表報告,從思想史角度剖析俄羅斯宗教哲學家別爾嘉耶夫的政治思想,突顯其對帝國主義與狹隘民族主義的批判,並強調自由精神與文化交流的重要性。淡江大學外交與國際關係學系副教授崔琳擔任評論人,認為其研究有助於理解當代俄羅斯政治行為邏輯,並在問答環節提出關鍵提問:普丁究竟是否真正承襲俄羅斯思想傳統,抑或僅將其作為統治工具?此議題激發現場熱烈討論。三位報告人亦在綜合討論與提問階段關切回應與會者,不論對臺烏重建合作的可能性、中俄雙方如何看待中國和平方案,以及中烏關係的演變趨勢等議題,展開深入交流,為本場次畫下富有啟發性的句點。

第3之1場專題研討「俄羅斯、歐洲與後戰爭時代的地緣政治動態」

本場次由前駐白俄羅斯代表及前駐俄羅斯副代表姜書益主持,匯聚政大俄研所及相關研究所師生,共同探討俄歐地緣格局與經濟轉型議題。本校外交系碩士生黃清宗首先發表報告,分析俄羅斯入侵烏克蘭如何推動歐盟國防工業整合策略;淡江大學外交與國際關係學系副教授張福昌作為評論人,對其選題新穎給予肯定,並建議精簡題目與明確界定資料性質。接續由本校俄研所碩士生張文慈報告,以捷克轉型經驗為例,探討半導體產業在政策與外資支持下的經濟成長,展現東歐科技實力;東吳大學社會學系副教授兼中東歐教學研究中心執行長鄭得興擔任評論人,肯定其研究與當前時事密切相關,並建議補強分析架構、深入剖析挑戰與限制。隨後,國家安全與大陸研究在職專班碩士生潘敬易發表,分析制裁對俄羅斯經濟影響,涵蓋去美元化與軍工擴張策略,並強調成長模式潛藏風險;評論人許菁芸所長建議補強數據支持,避免單一因果歸納,並強調人才外流與能源低價出口的潛在影響。同樣來自政大俄研所碩士生賴俊安,以迴歸分析發表研究,評估俄烏戰爭對歐元區與非歐元區通膨差異的影響。臺灣大學政治學系副教授郭銘傑於評論中,肯定其於研究中對雙重差分法的恰當應用,並表示主題聚焦於「烏俄戰爭的經濟代價」,以提升說服力。本場尾聲由淡江大學國際事務與戰略研究所碩士生許翔霖發表報告,探討歐洲能源市場重構趨勢,分析俄羅斯能源出口北移現象及歐盟所採行的雙軌政策布局。許菁芸所長再次擔任評論人,提醒注意「影子艦隊」對數據影響,並建議優化章節與尋求專家意見。

第3之2場專題研討「歐亞地區的地緣政治與區域轉型」

本場次由政大斯拉夫語文學系退休教授宋雲森主持,結合歷史分析與當代移民研究,探討俄烏戰爭背景下歐亞地區的制度演變與社會轉型。報告人均為政大俄羅斯研究所碩士生,充分反映他們對該地區議題的關注與研究熱忱。張聖晞作為本場首位報告人,以制度史方法分析莫斯科公國的建立與權力整合,強調制度傳承對俄羅斯崛起的關鍵作用,並質疑地理決定論。評論人宋雲森肯定其論文具原創性,參考資料豐富,但建議修訂題目、完善格式。宋雲森並與報告人討論莫斯科公國崛起之外在因素,包括蒙古入侵、金帳汗國、東羅馬帝國,以及立陶宛與波蘭之入侵等。接續登場的廖奕珊,關注白俄羅斯的歷史記憶與民族建構,認為其外交政策深受歷史經驗影響。徐裕軒作為評論人,認為其研究具潛力,但歷史與政策連結不足,建議聚焦主題、建議加強列寧在地運動分析,避免過度依賴通史,並補充白俄民族英雄與歷史理論,格式亦需修正。

蔡蓁愛的研究焦點為移民地理轉向,她指出喬治亞因地緣與政策優勢成為新興遷徙地,並以人口推拉理論解析其吸引力。虎尾科技大學副教授兼通識教育中心主任康世昊在評論中表示,該研究資料與分析架構穩固、規劃清晰,值得肯定。然而,他亦提醒所引用的理論略顯過時,建議引入更新視角,並結合俄羅斯移民的特性探討。另就個案數據規模偏小,建議補充選擇案例的說明。最後登場的王霈鈺,將視角轉向北極地區,指出在歐俄能源斷裂下,北極成為俄國能源出口與地緣安全的關鍵,同時為歐盟帶來氣候與能源轉型機會,展現其多重戰略地位。評論人林育民肯定其研究潛力,讚賞時期劃分與空間分析,建議納入「北極安全論」與「北極例外論」以提升理論層次。

閉幕典禮中,許菁芸所長讚賞各報告人對俄羅斯與歐亞多元議題的深入剖析,強調此類學術交流有助加深對區域局勢理解,並推動國際合作與青年人才培育。隨後,姜書益前代表頒發論文獎,得獎者為張聖晞與廖奕珊。與會青年學者聚焦地緣政治與經濟轉型,專家評論精闢,促進跨領域對話與思辨。此次研討會不僅增進了對區域形勢的認識,還提出多元觀點與研究成果,充分展現本所在培育青年學術人才與推動國際合作的成果。