【國家發展研究所訊】

國家發展研究所於4月25日舉辦「走進治理現場,探索臺灣民主與發展的交會與並進」參訪活動,帶領師生走訪二二八國家紀念館、立法院及國家發展委員會,透過現場導覽、講座分享及提問互動,從歷史傷痕到政策治理,實地理解臺灣民主與發展的社會轉型的關鍵歷程。此次參訪由國家發展研究所副教授兼所長黃兆年帶隊,國發所林義鈞、蘇昱璇、王安亞等師長,以及國發所、東亞所約30位同學共同參與。

本次參訪首先造訪二二八國家紀念館,從歷史出發,展開與時間與空間交織的深度對話。二二八事件紀念基金會執行長藍士博以「臺灣的政治發展:威權歷史與人權展望」進行演講。他以紀念館建築的歷史變遷為引,介紹自1931年作為臺灣教育會館啟用,到戰後轉為省參議會開會地點,最終成為今日紀念二二八事件的重要空間,凸顯這座場域在臺灣現代化、美術、文學及政治發展中的關鍵角色。藍士博認為二二八事件不僅是一個時間點,更是社會結構變動與累積矛盾的「事件叢集」。從1945年日本投降、臺灣短暫的自主管理經驗,到1947年事件爆發,僅僅十四個月的劇變過程,展現了當時臺灣社會的高度期待與急速幻滅。他強調,二二八事件的研究極具挑戰性,資料零碎、受難者名單不完整,每一個統計數字背後都是一個家庭的失落與社會的集體傷痕,因此理解歷史須以謙卑和細緻的態度面對。

在講座交流中,學生提問關於「二二八受難者名單確認的困難」以及「目前轉型正義在教育體系中的推動情況」。藍士博坦言,目前確認的受難者人數可能遠低於潛在可能受難人數,但受限於歷史檔案的毀損與散佚,仍無法完整拼湊。藍士博指出,德國在轉型正義上,無論是檔案復原、受難者調查還是社會教育層面,都投入了遠高於台灣的資源。相較之下,臺灣在教育體系對二二八事件與白色恐怖的講授時數仍相當有限,高中課程中僅有約兩節課,反映出制度上尚待補強之處。他強調,轉型正義不應僅止於補償,而是需要透過全面的教育與社會記憶重建,讓年輕世代理解自由民主得來不易的代價。

隨後師生轉赴立法院,進入民主制度中至為關鍵的代議制度場域,在專業導覽志工的引領下,了解自日治時期總督府時代建築改建以來,立法院作為國會殿堂的重要歷史沿革與功能變遷,以及從戒嚴時期到民主化後,議會制度逐步發展與民意機關運作實態的變遷,讓同學們對臺灣民主制度的歷史脈絡有了更具體的認識。

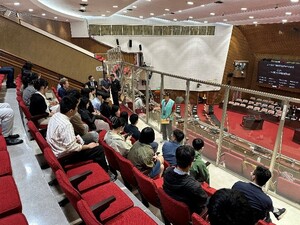

當日適逢院會進行會期內的質詢議程,主題為「對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢」。國發所師生也進行院會旁聽,感受議場辯論氛圍。期間,師生們有機會聆聽到立法委員針對國家AI人才培育政策所進行的質詢,討論涵蓋國家未來科技戰略佈局、教育體系與產業鏈接軌等議題。透過現場觀察,同學們對立法院內實際問政過程有了更直觀的體驗,也對政策辯論背後的多元觀點與施政推進機制有了更深刻的理解。

移地教學的最後一站,政大師生來到擘劃國家發展的規劃、協調、審議、資源分配的國家發展委員會,由國發會副主任委員詹方冠親自接待,並進行專題講座。詹副主委首先簡要回顧國發會自美援會、經合會、經設會、經建會一路發展至今的歷史脈絡,說明國發會作為臺灣經濟發展「領航機構」的角色演變。從早年集中資源推動進口替代、出口導向等工業化政策,到當今多元治理下,國發會負責政策規劃、計畫審議、推動與管考等核心任務,並積極面對高齡化、少子化、產業轉型等國家級挑戰。

講座中,詹副主委特別以國發基金支持半導體、AI等策略性產業發展,以及推動淨零碳排與地方創生等政策為例,說明國發會如何在全球變局下協助臺灣布局未來競爭力。他也提到,人口變遷對臺灣勞動力市場影響甚鉅,需透過多元手段吸引國際人才與改善服務業缺工問題。

互動環節中,同學踴躍提問,就「就業金卡政策實際成效」、「高齡化對產業結構的影響」等議題展開深入交流。針對就業金卡吸引國際人才的挑戰,詹副主委坦率回應,金卡政策確實無法一舉立即解決人力缺口,但作為高階人才延攬的重要機制,仍是國家戰略布局之一。他也分享,未來政府將持續推動政策調整,兼顧經濟發展與社會穩定。

本次「走進治理現場」參訪活動,不僅帶領國發所師生穿越歷史現場,體會民主與人權得來不易的歷程,更透過與政策實踐者的近距離對話,深化對臺灣發展挑戰與機會的理解。參訪成果豐碩,為參與師生未來從事學術研究、政策分析或公共行動奠定了扎實的基礎。